打印本文

打印本文  关闭窗口

关闭窗口

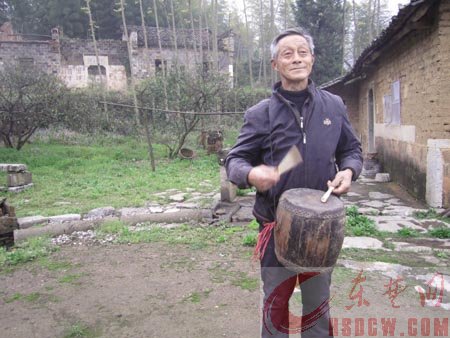

“猪羊侵害总难免,莫把恶言送上前……”最近,郑和武敲出的鼓声将村里的人再次吸引了过来。在阳新县王英镇附坝村下郑这个三面环山的湾子,沉寂了将近40年的单鼓声清澈响起。与欢笑的村民不同,郑和武的心里有些悲伤,因为他隐隐觉得,这种在山上传了不知道多少年的单鼓恐怕要失传了。

生产劳作衍生出的单鼓

我也不知道这种鼓什么时候出来的。”郑和武说。在王英镇附坝村,没人能说清单鼓的来源。

“在吃大锅饭的年代,生产队队长领着一帮人下地干活时,总要请个人打鼓。”已经78岁的郑银松老汉捋了捋胡须回忆说。

村里的老人还记得这种场面:火红的太阳当空照,十几个年轻人弓着腰在地里干活,有个鼓手腰里系着一个脸盘大的单鼓,双手各拿一根小木棍不停敲打。

我打鼓是要记公分的,打一次算两个公分。”郑和武说,打单鼓要不停走动,看到有人偷懒,郑和武就走到那人面前使劲敲,大家就会看着那个偷懒的人,那人感觉不好意思,就会马上纠正。

郑和武说,他打鼓的性质类似现在的监工。人多了自然会生是非或口舌,而有鼓手在,干活时,这种情况就基本不存在。

当然,大家中途歇息时,打鼓也能成为一种娱乐消遣。

分田到户让鼓声消失

打鼓干活一个抵二个!”这是在附坝村下郑的一句俗语。

什么意思呢?就是说干活时有人在旁边打鼓,听着那急促的鼓声,人就有急迫感,干活时要卖力许多,本来两个人才能完成的活一个人就可以干完。

就像古代打仗一样,两军对峙,鼓声先行。”郑和武做了一个形象的比喻。

这打鼓的手艺,郑和武是从本村上郑一个叫郑传辉的老人那儿学来的。之前,老人带了四五个徒弟,没有一个出师的。并不是鼓不好学,而是唱词与敲鼓的节奏不好配,许多人没耐心,结果半途而废。

许多年了,郑和武对当时师徒二人学习单鼓的场景记忆犹新。那时,他才18岁,白天大家都要下地干活,只有晚上才有时间,晚饭后,怕吵着别人休息,师徒二人跑到南山崖顶上练习打鼓。

足足有一年时间,郑和武才学成出师,师傅年纪大也就不再出来打鼓。上世纪60年代末到70年代,这十几年光阴,他接过师傅的单鼓活跃在田间地头。

然而,1982年,随着分田到户政策的到来,生产队解散,各家管自己那一亩三分地,再也没人请郑和武打鼓了。

这面鼓还能不能登上舞台

收起单鼓,放进公家祠堂,郑和武不得不接受这样的现实。

虽然村里老人归西送葬时,他还经常被请去打鼓(打的是大鼓),但对单鼓的情愫让郑和武一直难以释怀。

现在办丧事都请乐队,吹拉弹唱,打鼓的什么都有,可这单鼓只有我会,如果在我手里丢了,百年之后我没脸面对师傅。”在烧得正旺的炉火照耀下,郑和武两眼涌出老泪。

年轻人不肯学,年老的学不动,郑和武曾经为找传人做过多次努力,但结果不言而喻。

四个子女都已经各自成家,也不用自己担心,老伴在山下三溪镇给小儿子带孩子,自己一个人守在这栋老宅子里,郑和武说他很喜欢这种生活。

只是,他现在心里唯一割舍不下的是单鼓。“我今年已经66岁了,要是能找个徒弟把鼓传下去,死也瞑目了。”郑和武的话听起来有些悲凉。